Politik im Defizit

Welche Handlungsspielräume werden demokratische Regierungen in Zukunft noch haben? Und warum sollten sich Bürger für eine Politik interessieren, die nichts anderes mehr tun kann, als bereits feststehende Ansprüche zu bedienen?

Das Phänomen politischer Erblasten ist nicht neu. Sie können die Entscheidungsfreiheit gewählter Regierungen und Parlamente einschränken und die Fähigkeit von Staaten vermindern, auf neue soziale Probleme zu reagieren. Nicht nur ist es zumeist schwierig, Ausgabenprogramme abzuschaffen, die ihren ursprünglichen Zweck überlebt haben. Auch existieren häufig eingebaute Mechanismen, die die Kosten eines Programms nach der Logik von Zins und Zinseszins weit über das erwartete Maß hinaus erhöhen. Dies trifft besonders auf so genannte umlagefinanzierte Systeme der sozialen Sicherung zu, die im Laufe der Zeit immer teurer werden: Mit der Anzahl der Beitragsjahre wachsen sowohl die Zahl leistungsberechtigter Antragsteller sowie der durchschnittliche Leistungsumfang.

Seit den späten siebziger Jahren sind die zunehmenden politischen Erblasten in der Literatur über öffentliche Finanzen ein prominentes Thema. Zusätzlich zu der hohen Überlebensrate älterer Ausgabenprogramme und dem quasi-automatischen Anstieg ihrer Kosten haben chronische Haushaltsdefizite und der daraus resultierende Zuwachs öffentlicher Verschuldung in vielen Demokratien die Bewegungsspielräume der Regierungen erheblich eingeschränkt. Vor allem demokratische Regierungen scheinen unter dem Druck zu stehen, Verteilungskonflikte in ihren Gesellschaften durch Rückgriffe auf erst noch zu schaffende zukünftige Ressourcen zu bewältigen. Die Folge: Mit den Staatsschulden steigen auch die anfallenden Zinszahlungen.

Vorgänge dieser Art können als Prozesse institutioneller Sklerose oder institutioneller Alterung verstanden werden. In beiden Konzepten ist „Zeit“ ein kausaler Faktor bei der Analyse des institutionellen Wandels. Demnach müsste ein demokratisches politisches System bei der Allokation verfügbarer Ressourcen umso unflexibler sein, je länger es besteht. Diese Perspektive ermöglicht vielfältige produktive Spekulationen. Unter anderem kann die Hypothese aufgestellt werden, dass Steuererhöhungen in einer Demokratie umso schwerer durchzusetzen sind, je weiter der Alterungsprozess bereits fortgeschritten ist. Denn zur Schuldentilgung benötigte Steuererhöhungen kommen denjenigen, die ihnen zustimmen müssen, zumindest anfangs nicht zugute.

Wenn fast alles schon entschieden ist

Wenn politische Erblasten einen beträchtlichen Teil der staatlichen Steuereinnahmen in Beschlag nehmen, entsteht für Parlamente und Regierungen ein Problem „fiskalischer Demokratie“: Wo sehr viel bereits in der Vergangenheit beschlossen wurde, bleibt in der Gegenwart wenig zu entscheiden. So lässt sich der Umfang der fiskalischen Demokratie in einem Land anhand des Anteils der Steuereinnahmen messen, der nicht für in der Vergangenheit eingegangene Verpflichtungen eingesetzt werden muss, sondern für neu gewählte Zwecke bereitsteht. Die Steuerexperten Eugene Steuerle und Timothy Roeper haben einen Index der fiskalischen Demokratie konstruiert, der zu Beginn dieses Jahres in der Tageszeitung USA Today erschien.

Dem Index liegt eine grundsätzliche Unterscheidung zwischen gebundenen und disponiblen beziehungsweise „mandatierten“ und „diskretionären“ Staatsausgaben zugrunde. Für die Vereinigten Staaten ist diese Unterscheidung einfach zu treffen: Der amerikanische Kongress stimmt ausschließlich über diskretionäre Ausgaben ab. Als gebunden verstehen die Amerikaner hingegen jene Ausgaben, die jenseits der gesetzgeberischen Kontrolle liegen, da sie aus Sozialleistungsansprüchen herrühren. Auch der Schuldendienst zählt dazu, denn die Zinszahlungen beruhen auf einem rechtlichen Anspruch der Gläubiger, der nicht einseitig aufgehoben werden kann. Um den Index nicht durch die Einbeziehung der Neuverschuldung zu verzerren, werden die disponiblen Ausgaben als Anteil an den Einnahmen (und nicht den Ausgaben) des Staates dargestellt.

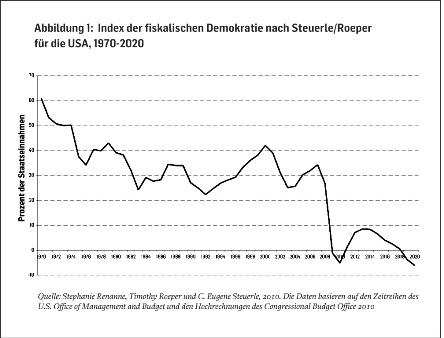

Wie Abbildung 1 zeigt, verläuft der Trend der fiskalischen Demokratie in den Vereinigten Staaten seit Beginn der siebziger Jahre nach unten. Von 60 Prozent im Jahr 1970 sank der Index auf weniger als 0 Prozent im Jahr 2009. Steuerle zufolge wird damit zum ersten Mal in der Geschichte der USA jeder heute eingenommene Dollar für vormals beschlossene Aufgaben ausgegeben, ohne dass der Kongress auch nur eine Stimme abgegeben hätte, während grundlegende Funktionen des Staates wie Rechtsprechung oder Bildung über neue Kredite finanziert werden.

Trotz aller Unterschiede in den politisch-institutionellen Rahmenbedingungen lässt sich ein solcher Index mit wenigen Modifikationen auch für Deutschland berechnen. Zwar gibt es im deutschen Bundeshaushalt keine formale Unterscheidung zwischen gebundenen und disponiblen Ausgaben. Allerdings sind für den Zeitraum seit dem Jahr 1970 neben den Zinszahlungen mindestens vier Kategorien auszumachen, die rechtlich oder praktisch nicht zur politischen Disposition stehen:

1. Die so genannten Kriegsfolgelasten, die unter anderem Reparationszahlungen und Wiedergutmachungsleistungen infolge des Zweiten Weltkrieges umfassen. Im Jahr 1970 machte diese Kategorie noch rund zehn Prozent des Bundeshaushaltes aus. Danach nahmen die Ausgaben hierfür kontinuierlich ab und sind mittlerweile so gut wie verschwunden.

2. Die Personalausgaben des Bundes. Diese sind im Wesentlichen direkt oder indirekt durch Tarifverträge festgesetzt. Das geltende Arbeits- und Beamtenrecht lässt der Regierung nur geringe Möglichkeiten, einseitig Gehaltszahlungen zurückzuhalten oder zu kürzen.

3. Die Zuschüsse zu den Sozialversicherungen. Die Bundesregierung ist verpflichtet, Defizite des sozialen Sicherungssystems auszugleichen. Inzwischen entfällt etwa ein Drittel der Bundesausgaben auf diese Kategorie, mit absehbar steigender Tendenz.

4. Die im Laufe der Zeit immer wieder umgestalteten Leistungen bei Arbeitslosigkeit (Arbeitslosen- und Sozialhilfe, Grundsicherung). Ihnen liegen verfassungsrechtliche Ansprüche auf einen existenzsichernden Unterhalt zugrunde.

Alle vier Kategorien können als verbindlich im amerikanischen Sinne betrachtet werden, weil sie, wenn überhaupt, nur durch Eingriffe in gesetzliche Leistungskataloge zurückgeschnitten werden können. Zusammen mit den Zinszahlungen machen sie den gebundenen Anteil der Bundesausgaben aus.

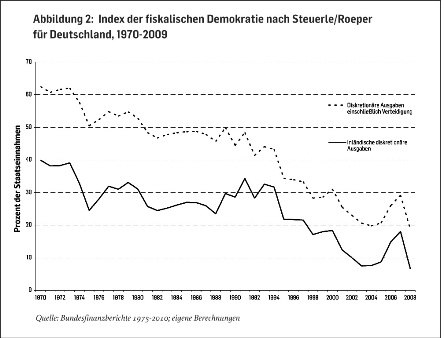

Ein Problem stellt die Zurechnung der Verteidigungsausgaben dar. Formal betrachtet gibt es für sie zwar einen Ermessensspielraum, da abgesehen vom militärischen Personal keine Leistungsansprüche bestehen. Im Wesentlichen befindet sich das deutsche Militär allerdings unter dem Kommando der Nato, und deshalb ergibt sich der Verteidigungsetat aus feststehenden deutschen Bündnisverpflichtungen. Aus diesem Grund haben wir den Index für Deutschland zweimal berechnet: Eine Variante versteht die Verteidigungsausgaben im Einklang mit der amerikanischen Praxis als diskretionär, eine zweite als gebunden.

Abbildung 2 zeigt: Der deutsche fiskalische Demokratie-Index war seit 1970 noch kontinuierlicher rückläufig als der amerikanische. Im Einzelnen haben die mehr oder weniger stetig gewachsenen Zuschüsse für die sozialen Sicherungssysteme, die Ausgaben für die Unterstützung der Langzeitarbeitslosen und bis zu einem bestimmten Grad auch die Zinszahlungen zu einer kontinuierlichen Verengung der politischen Entscheidungsspielräume der deutschen Bundesregierungen geführt. Die Ausgaben für Verteidigung haben besonders in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges abgenommen. In der Abbildung lässt sich dies an dem geringer werdenden Abstand zwischen beiden Linien erkennen.

Die Grafik zeigt des Weiteren, dass in den frühen neunziger Jahren – als nach dem Zusammenbruch des Ostblocks eine zweite „Friedensdividende“ anfiel – eine kurzfristige Erweiterung des haushaltspolitischen Spielraumes eintrat. Nach 1995 setzte sich der Niedergang allerdings fort. Erst zehn Jahre später zeigten die Konsolidierungsbemühungen der Großen Koalition Wirkung. Die fiskalischen Auswirkungen der Finanzkrise führten jedoch 2009 zu einem erneuten Abschwung, der aller Voraussicht nach noch Jahre anhalten wird.

Durch die Einführung der Schuldenbremse in das Grundgesetz im Jahr 2009 ist die Bundesregierung verpflichtet, ihre Haushaltsdefizite bis 2016 zu beseitigen. Darüber hinaus hat sich die aktuelle Regierung auf Steuersenkungen festgelegt. So wie die Dinge liegen, kann dies nichts anderes als eine weitere Reduzierung des fiskalischen Entscheidungsspielraums bedeuten, da die Ausgaben für die Sozialversicherungen und, wenn sich das Zinsniveau irgendwann wieder normalisiert, für den Schuldendienst weiter steigen und die Personalausgaben jedenfalls nicht sinken werden. (Was die Verteidigungsausgaben angeht, so wird man sehen, was von dem im Sommer 2010 verkündeten Kürzungsplänen am Ende übrig bleibt.) Somit wird die Frage immer drängender, welche Handlungsspielräume demokratische Politik in Zukunft noch hat und warum die Bürger sich für eine Politik interessieren sollten, die nichts anderes mehr tun kann, als bereits feststehende Ansprüche zu bedienen.

Welche Auswirkungen hat demokratische Politik auf den Zustand der öffentlichen Finanzen? Und wie beeinflusst dieser wiederum die Politik in der Demokratie? Was die erste Frage angeht, so neigte die Politik in den drei Jahrzehnten der Nachkriegsprosperität dazu, dem Interventionsstaat eine ständige Ausweitung seiner Auf- und Ausgaben abzuverlangen. Abgelöst oder ergänzt wurde diese Tendenz im Gefolge des weltweit gewachsenen Steuerwiderstands seit den achtziger Jahren, als demokratische Partizipation zusätzlich oder vornehmlich als Gelegenheit genutzt zu werden schien, die Begleichung der Rechnung für erhaltene staatliche Leistungen zu verweigern. Hatten demokratisch gewählte Politiker zunächst die Ausgaben des Staates erhöht, senkten sie nun zusätzlich seine Einnahmen. Das Ergebnis war immer dasselbe: eine sich öffnende Schere zwischen staatlichen Einnahmen und Ausgaben – eine fiskalische Krise –, die als Beleg für eine zunehmende „Unregierbarkeit“ demokratischer Gesellschaften angeführt werden konnte.

Der Kern des Systems schrumpft

Zwei Bilder demokratischer Politik passen zu dem neuen fiskalischen Regime mit seinen zugleich defizitären und verkrusteten öffentlichen Finanzen, das eine entworfen von Politikwissenschaftlern und Soziologen, das andere von Ökonomen: Demokratie als „Post-Demokratie“ – als symbolische Inszenierung von Nichtigkeiten auf der Oberfläche unantastbarer „Sachzwänge“; und Demokratie als Machtbasis für verantwortungsloses rent seeking im Sinne der Public Choice-Literatur – entweder in Form eines hochorganisierten Lobbyings zum Zweck rücksichtsloser Verteidigung einmal errungener Privilegien oder durch allzeit wachsame elektorale Abwehr jeder zusätzlichen finanziellen Inanspruchnahme der Bürger für kollektive Interessen.

Neben den politisch bis an die Zähne bewaffneten, professionell organisierten Sonderinteressen gibt es heute eine entpolitisierte und zunehmend privatisierende Mittelschicht, die nicht für etwas bezahlen will, was sie nicht mehr zu erhalten hofft und die gelernt hat, ihre Bedürfnisse auf dem freien Markt zu befriedigen. Hinzu kommt eine dritte Gruppe: Es handelt sich um die wachsende Zahl jener Menschen, die jedes Interesse an Politik verloren haben, weil sie durch sie weder etwas zu gewinnen haben noch über Besitzstände verfügen, die sie verteidigen müssten. Jedenfalls erscheint es nicht abwegig, den in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich gewachsenen Anteil der Nichtwähler in fast allen reichen Industriegesellschaften in Beziehung zu setzen zu dem ebenfalls wachsenden Anteil nicht disponibler Ausgaben an den öffentlichen Haushalten und dem kontinuierlichen Rückgang der fiskalischen Responsivität staatlicher Politik gegenüber neuen Problemlagen.

Damit schrumpft der Kern des demokratischen politischen Systems und ändert zugleich seine Gestalt, während sein ausgegliederter Rand immer größer wird. Diese Entwicklung ist der historischen Transformation des Systems der industriellen Arbeitsbeziehungen nicht unähnlich, das in der Nachkriegszeit entstand und im Prozess der Liberalisierung der Nachkriegsordnung bis an die Grenzen der Unkenntlichkeit verändert wurde. Der auf unabsehbare Zeit hegemonial institutionalisierte Defizit- und Schuldendiskurs wird Staat, Politik und soziale Demokratie auf Dauer als Problem statt als Lösung definieren – trotz und gerade wegen der in der Weltwirtschaftskrise am Ende des neoliberalen Zeitalters von Neuem erwiesenen Unentbehrlichkeit der öffentlichen Gewalt für die Funktionsfähigkeit der privatkapitalistischen Wirtschaft. «